当疫苗科研企业邀请信可威设计他们的企业展厅时,信可威的思考不止于:面对一个研发产品和公众事件互相缠绕,紧密交织的企业,如何将这份不同寻常的意义传达出来?什么样的容器才能承载这份意义?以下是 信可威的设计思考和实践。

1、情感之旅

在介入项目的时候,我们得到的场地是一个非常曲面的,碎片化的空间。建筑师当初在设计这个空间的时候,用细胞形态这种比较直接的方式来构建这个展示空间。

我们摒弃了传统以“企业”为中心的叙事,切实回到以“人”为中心的叙事。在大量的背景调研及与业主沟通中确定了展厅的思路:在一个个凝重的时间切片里,讲出那些人们不知道的产品及企业背后的时代故事。由此凝练出此次策展的关键词“情感”,同时延展为后续思考的路径。

企业从来不是一个孤立的点,而是一张不断与周围联结的网。以“情感”为核心,以“社会”、“企业”、“个体”三位一体的方式,更加全景地去了解疫苗产品和其承载的文化。让展厅不仅是与时代共振的社会提案,也是与个体共鸣的记忆容器。

我们从“情感”出发,打造5个情景剧场。以故事构建情境,以空间构建情景,通过体验(秀场,表演,装置)构建情节,以更加直观或物象的方式,链接起观众的情绪。

五个剧场分别名为:生命之境,益道同行,疫苗之益,福益全球。每个剧场对应着一个不同维度的情境故事。五个剧场的前后相连,场景从暗到亮,带领观众走进一段跌宕起伏的情绪之旅。

2、内容与形式

展厅入口-体验的前置

入口即展览,我们用近十万个西林瓶(疫苗注射剂瓶)形成一个以“物”为符号的视觉奇观。西林瓶是对主题的呼应,是企业集体记忆的凝结,也是企业故事的载体:“为了保障疫苗的生产工艺稳定、临床研究是否可靠、不同批次之间的疫苗是否一致,在疫苗获得正式批准紧急使用之前,已经完成了成千上万的疫苗系统认证。”

我们用众多的、错落堆积的西林瓶突出沉淀在西林瓶背后“成千上万”的投入和努力。在此刻,西林瓶的意义已经远远超出了其物件本身,形成了特殊的情景。

在具体的形式构思背后,展项本身蕴含的故事和意义是思考的顶层逻辑,我们只不过是为这个故事和意义去寻找到一个更好的容器。

剧场一:

生命之境-用微观去撬动宏观

用微观去撬动宏观,是序厅的叙事策略。对于疫苗的研究和疫苗产品的研发是极其微观的事业,但是它引发的是宏观的社会影响,与每个人都息息相关。

这个展区的叙事情节是从微观的病原体本身,映射出人类历史上疫情爆发的历史,以及从疫情爆发的历史指向企业为什么要做疫苗这样的产品。

我们将微观以及宏观两种视角并置。把微观的视角变成一场病毒的升降秀场,让观众走进微观的情景剧场。而后通过全球抗疫史来衔接到疫苗企业的成立和发展,构成宏观的抗疫角度。观众可以看到企业如何在甲肝疫情爆发的时代背景之下,如何应对社会需求,并一步一步发展到今天关系到国计民生的核心企业。

剧场二:

同行之路 – 双线的共振

以疫苗产品为节点的20年发展路径,始终与社会同行。这种与社会同频共振的关系,我们希望把它通过双线的叙事策略呈现出来。

当我们走马观花地去纵观一段历史,很难引起内心的共鸣,因为我们是历史的旁观者。但时间不是一个抽象的概念,是由每一年、每一月、每一日、每一秒组成,每一个刻度都在发生着许多故事。

我们聚焦到历史极细的颗粒度,转换视角,把这段20年里面被疫情影响的人们及生活作一个总体的呈现。让观众感觉到这段20年的发展,它不仅仅只是抽象的数字,还是无数个故事的凝结。

历史本身并不是一个无声的文字描述,每个历史的时刻都有很多事件的画面。不止于文字的描述,我们用画面构建起展区的情景,让空间形成一个立体的,包裹式的图像集合。用比文字和数据更直击人心的视觉语言来描述整个历史的背景,让观众在立体的时间中穿行。

我们把在历史上发生的疫情事件作为明线放到我们主体的墙面上:有告别,有治愈,有悲欢离合,有振奋人心。对应着每一次疫情的爆发,下面都有企业的解决方案。企业发展的隐线藏在“疫情-解决方案”的动态关系中。20年的发展脉络以及社会疫情爆发对人们生活的影响,这两条线它就形成了共振。

这个剧场的情景是一条抗疫之路,人们穿行在社会和企业的抗疫历程中。

剧场三:

无声的声音

抗疫之路上,着墨最重的,无疑是和新冠的斗争。

这个展区的叙事策略就是回归到“人”的视角,回归到疫情之下由人们声音汇聚而成的这片城市。以“社会媒体的声音”,“全体的声音”,以及作为一名科研者的“尹卫东先生的声音”形成这个展区的叙事情节,反映出人们被新冠疫情影响的真实生活状态。从社会,聚焦到公司,再聚焦到个体,以宏观到微观的逻辑展开叙事。

这个剧场的情景构思分成了3个板块。

观众走进展区的第一印象,我们希望通过众多同时播放的新闻画面还原新冠爆发至今,整个社会争相报道的情境。让观众能够看到当时的社会状态,与之前自己经历过的生活有一个强烈的共鸣,从而唤起情绪。

随后右边的墙面是“全体的声音”,以参与研发行动的不同身份人群作为视觉画面,交代疫苗的研发时间脉络。

最后是展区的核心装置:“尹卫东说”,以“实体场景”+“立体成像”的方式还原了尹卫东的办公室以及办公室里满墙的疫情形势图。面对观众,尹先生不再是一个头部公司的董事长,而是一个科研者,与普通观众一样面对新冠,用客观中立的态度去述说自己对于疫情的思考。这种平等的对话交流感让观众不仅能看到疫苗产品,更能和产品背后有血有肉的人进行交流,分享观点。

剧场四:

疫苗之益——可爱的病原体研究所

五个剧场服务于各自的内容和故事,具有不同的剧场属性,这样观众的体验才会有更加有戏剧性。观众从前面略显沉重的话题,来到一个以科普为定位的展区,它势必是带来一个空间氛围上的变化。

在这个区域,我们的叙事策略是从微观的视角出发,把病毒赋予情感和个性。想象一下:不同的病毒是有自己的性格的,这些微观世界的居民有自己喜欢的人群(老年人、青年人、小孩子),有着各自的特性。观众能够通过这种拟人化赋予情感的卡通形象去认知病毒。当观众了解,就不再恐惧。

我们同时以“一个病原体的旅行”串联起6大版块的疫苗研发内容,将严谨的疫苗研制过程变成一场故事的旅程,让观众愿意去跟着一个活蹦乱跳的小病毒去观看科普内容。

这个展区不只是为小朋友准备的。让成年人去阅读一个非常科学严谨的信息,本身也是非常吃力的。如何以一种人们愿意接受的,比较轻松的氛围去理解一个比较严谨和复杂和科学知识体系?从传播角度来说,是一个值得深思和研究的问题。

剧场五:

福益全球——许下一个心愿

情感一直作为每个区的关键词,引领我们去思考如何让观众共鸣共情。如何跟随“情感”这个关键词,在尾厅贯彻我们整个展厅叙事的核心诉求?

关于展厅整体叙事的结尾,我们其实在过程中跟业主讨论很多方案,最后落下来的不是宏大的企业叙事,而是回归到非常有温度的两个愿景话题。

一个叫摘下口罩:憧憬着告别新冠,我们设计了一个动态捕捉交互体验,让观众通过手势抹去灰暗的新冠下的生活方式,回归到以往脱下口罩的正常人生。

第二个是时间印迹:一个人一生的年龄切片以及听到的健康叮嘱,同时通过疫苗给不同年龄段来套上保护屏障。其实都是希望让观众,无论是老人、中年人还是小孩子,能够感觉到展项里的故事说的就是自己。

六: 小彩蛋

我们在完整的参观动线之外设计了一个隐藏的短动线:一条疫苗隧道可以从第二个展区直接走到了第四个科普展区。

这个隧道是专门为小孩子设计的快速动线。我们从严谨的科学性出发,以“Y字型抗体突触”打造了打卡型的穿梭体验通道。在天花上悬吊了错落的新冠病毒模型,让小孩子在抗体的保护中去到科普区。通过这种有趣的通道体验提起观展的兴趣,作为科普区的铺垫。

展示空间服从于叙事,而叙事服从于内容。我们运用了情境,情绪,情景,情节来打造观众体验,同时让观众在展厅里“看到自己”,这才是空间与人之间最深厚的联结。

在高档展厅,每一处设计皆是艺术与品质的完美融合。以简约大气的空间布局,彰显高档产品的奢华质感。灵动的线条与柔和的灯光交相辉映,营造出独特的视觉盛宴。

序厅作为观众对展馆的第一印象,是整馆的名片。对于大部分的中国人来说,故乡总是一个特别的存在。它于无声无息中浸润在一个人的血脉里,纵使少小离家,双鬓斑白,也依旧乡味不忘、乡音未改,故乡萦绕在心头永远不曾远去。序厅我们以还原桂林秀甲天下的山水为主要脉络,参观者可以踏上竹筏,观看周遭的山水人文,同时两侧的投影片也向参观者娓娓道来不同年代人记忆中的桂林印象,营造一种参观者乘上竹筏泛舟于漓江的美好体验,以桂林人的乡愁勾起每一个人独属于自己的乡愁。

设计团队以「荣智汇·创未来」为展厅设计主线,将品牌理念与文化体系全面融汇与展厅设计之中,通过开敞空间巧妙营造独特节奏变化,多媒体设备辅助服务于内容本身,将品牌初心与故事与历程事件叙事直观展示,让企业特质跃然展厅之上,让参观者于景观化的空间结构中感受品牌叙事,体会品牌内涵。

走进Archivepke Atelier,仿佛踏入了一个时光交错的梦幻空间,这里不仅是女包与女鞋的展示殿堂,更是一场关于美学、复古与现代设计融合的深度对话。Archivepke,这个源自韩国的小众设计师品牌,以其简约而不失经典的风格,在时尚界独树一帜,而其线下展厅——Archivepke Atelier,则是这一品牌灵魂的完美延伸。

德国电信展厅为游客呈现了一个激动人心的未来视角,通过展示移动通讯和数字化如何为我们创造新的机会,展示了未来智慧城市生活的美好愿景。

展厅位于商场内部,我们将外立面的视觉元素,简化为一系列穿插交错的体块,自然融合进商场不可改动的结构,描绘出展厅独特的形象符号。

在信息爆炸的时代,企业展厅早已超越简单的产品陈列功能,成为品牌与用户对话的核心场域。但走进多数企业的展厅,相似的金属框架、雷同的LED大屏、程式化的动线设计,让参观者陷入"展厅脸盲"的尴尬境地。作为品牌战略的重要载体,如何让展厅真正成为品牌特质的放大器而非模板复刻品?本文从甲方视角出发,探讨品牌体验空间设计的破局之道。

在瑞士的Gösgen核电厂,一个名为"Besucherzentrum Kernkraftwerk Gösgen"(Gösgen核电站访客中心)的展览向公众展示了核电站的内部运作以及未来能源行业的前景。这座1981年投入运营的核电站计划在未来五年内按规定退役,随后将进行为期二十年的设施拆除。访客中心向不同背景的参观者——学生、居民和游客——解释了核电站的工作原理、计划中的退役过程,以及没有核电的未来能源经济。

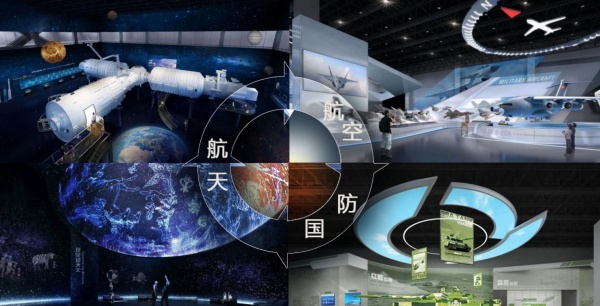

珠海,这座美丽的海滨城市,如今又镶嵌上了一枚闪耀的瑰宝——珠海太空中心新馆(太空展览馆)。这座全国首屈一指的超大太空展览馆,宛如一座横跨地球与宇宙的宏伟桥梁,其建筑面积约7.63万平方米,高度约40米,犹如一座雄伟的太空堡垒,诉说着人类对宇宙的无限向往和探索。场馆以“梦想有多大、空间就有多大”为主题,将航天、航空及国防三大领域紧密融合。